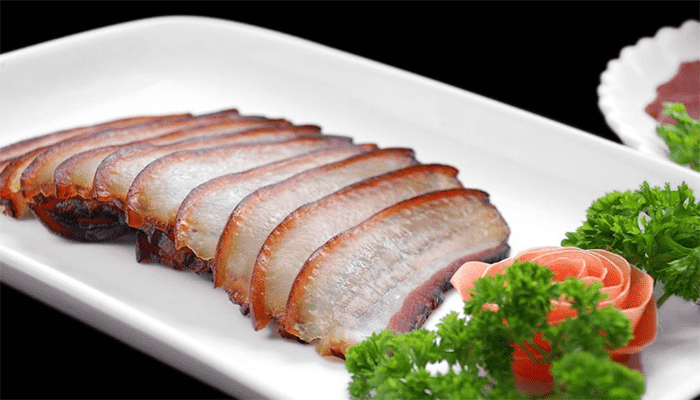

导读腊肉凭借咸香浓郁的口感,是不少家庭餐桌上的“风味担当”,无论是炒菜、蒸食还是煮粥,都能增添独特香气。但很多人偏爱其味道,却不清楚“能不能多吃”,也容易忽略食用背后的健康细节。其实腊肉的食用有明确的“量”与“法”,下面就详细解答这两个问题,帮助大家科学享用这一传统食材。

腊肉凭借咸香浓郁的口感,是不少家庭餐桌上的“风味担当”,无论是炒菜、蒸食还是煮粥,都能增添独特香气。但很多人偏爱其味道,却不清楚“能不能多吃”,也容易忽略食用背后的健康细节。其实腊肉的食用有明确的“量”与“法”,下面就详细解答这两个问题,帮助大家科学享用这一传统食材。

腊肉可以多吃吗?

不建议多吃,腊肉的制作工艺和营养特点决定了它更适合“偶尔解馋”,长期过量食用会给身体带来多重负担,具体原因有三点:

1.高盐含量,增加心血管与肾脏负担

腊肉在制作过程中需大量加盐(每100克腊肉含盐量约5-8克,远超世界卫生组织建议的每日5克盐摄入上限),长期多吃会导致钠摄入超标。钠会升高血压,增加高血压、冠心病等心血管疾病的风险;同时,多余的钠需通过肾脏代谢排出,长期过量会加重肾脏负担,尤其对肾功能不全的人群不友好,可能诱发或加重肾脏问题。

2.高脂肪、高热量,易引发肥胖与代谢问题

腊肉多由五花肉、猪头肉等脂肪含量高的部位制成,每100克腊肉脂肪含量约40-50克,热量高达500-600千卡(相当于3碗米饭的热量)。长期多吃会导致脂肪和热量摄入过剩,多余热量易转化为脂肪堆积在体内,引发肥胖;还可能导致血脂升高,增加脂肪肝、高血脂等代谢疾病的风险,尤其适合需要控脂、减重的人群需严格控制。

3.可能产生有害物质,长期食用有健康隐患

腊肉在腌制、晾晒过程中,若处理不当或储存时间过长,可能产生亚硝酸盐(肉类腌制过程中细菌将硝酸盐转化而成)。亚硝酸盐进入人体后,可能与蛋白质分解产物结合形成致癌物亚硝胺,长期过量摄入会增加消化道癌症的风险;此外,腊肉多为加工肉制品,高温烹饪(如煎、炸)时还可能产生苯并芘等有害物质,进一步增加健康隐患。

吃腊肉有什么注意事项?

若想吃腊肉,需通过“控制量、选对吃法、合理搭配”降低健康风险,核心注意事项有四点:

1.严格控制食用量与频率

健康成年人建议每月食用腊肉不超过2次,每次摄入量控制在50-100克(约2-3片),避免连续多天食用;儿童、老年人、高血压、肾病、高血脂患者应尽量少吃或不吃,若实在想吃,需将量控制在50克以内,且当天减少其他高盐、高脂肪食物的摄入(如咸菜、油炸食品)。

2.烹饪前先“去盐去油”,减少负担

烹饪前可将腊肉切成薄片,用温水浸泡30-60分钟(期间可换水2-3次),能去除部分表面盐分;也可将腊肉冷水下锅焯水,煮5-10分钟后捞出,进一步减少盐和油脂含量。避免直接用腊肉油炸或煎制,推荐蒸、煮、炖等清淡做法(如腊肉蒸山药、腊肉炖萝卜),既能保留风味,又能减少额外油脂摄入。

3.搭配高纤维、高钾食材,平衡营养

吃腊肉时,需搭配大量高纤维蔬菜(如芹菜、西兰花、白菜),膳食纤维能促进肠道蠕动,帮助排出体内多余油脂和钠,减少吸收;同时搭配高钾食材(如土豆、冬瓜、香蕉),钾能促进钠的排出,辅助调节血压,减轻心血管负担。例如“腊肉炒芹菜”“腊肉炖冬瓜”,既能中和腊肉的咸腻,又能平衡营养。

4.学会挑选优质腊肉,规避安全风险

购买时优先选择正规商超售卖、包装完好的腊肉,查看配料表(选择无额外添加亚硝酸盐、防腐剂的产品)和生产日期(尽量选新鲜制作、保质期内的);若买散装腊肉,需观察外观(颜色呈自然暗红色,无异常斑点)、闻气味(只有咸香,无酸味、哈喇味),避免购买颜色过于鲜艳(可能添加过多亚硝酸盐)、有异味的腊肉,减少安全隐患。